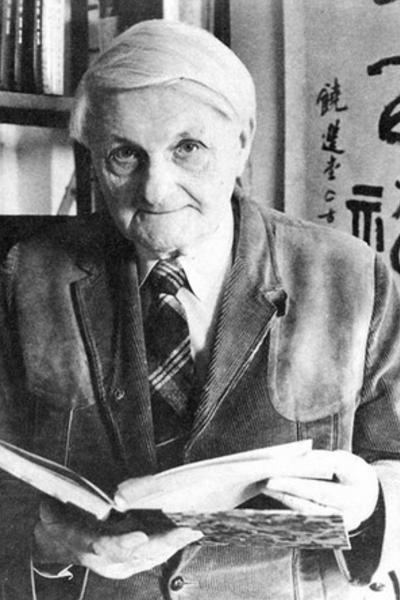

人物生平

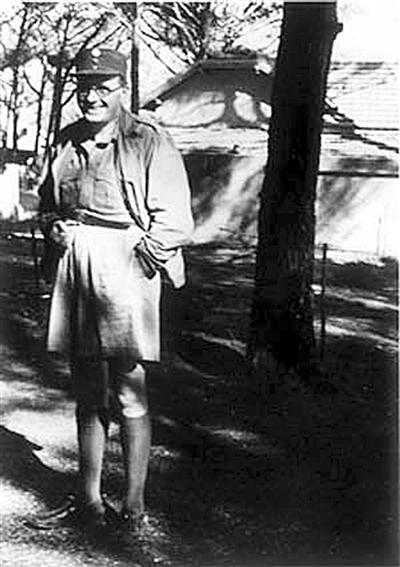

李约瑟在重庆

1900年12月9日,李约瑟出生于英国伦敦。

1917年10月,进入剑桥大学,在校期间参加学校的各种社团活动,还负责邀请学者前来给医学生做人文科学讲座。入学后放弃了成为外科医生的想法,改学化学。

1920年,从剑桥大学毕业,获得学士学位。之后到生物化学家弗里德里希·戈兰德·霍普金斯(Frederick Gowland Hopkins)的实验室工作。

1924年10月,在剑桥大学完成博士论文答辩,被选为学院研究员,留校任教,并奖励K-1房间,享受诸多学校特权。

1941年夏天,英国文化委员会任命李约瑟为设立在中国重庆的英-中科学合作馆馆长,并有参赞的头衔。

1943年2月24日,在经过10个星期的航程后,李约瑟搭乘美国军用飞机从印度加尔各答起飞,于下午抵达云南首府昆明。

1943年—1946年,李约瑟出行十一次,行程3万英里,他以外交官的身份几无禁区。他在戈壁沙漠的敦煌盘桓,在洞窟速写、拍照,积累了足够写一本书的资料。在中国期间找到了后来《中国的科学与文明》这一事业的重要助手王铃。

1944年12月,在伦敦作了《战时中国的科学与生活》的广播演讲,为中国呼吁国际援助,促使英国文化委员会给予中国大批物资援助。

1946年3月,李约瑟收到了他剑桥的左翼朋友、生物学家朱列安·赫里胥(Julian Huxley)的电报,邀请他回英国担任新成立的联合国教科文组织自然科学处处长。在伦敦和巴黎的联合国教科文组织工作了两年。因为美国认为李约瑟亲共,并为他的工作制造障碍,不允许将联合国的经费发放到任何美国认为是左翼的科学组织。于是,李约瑟辞职返回剑桥,回到他的K-1,并马上着手他的计划。

1946年—1948年,在法国巴黎担任联合国教科文组织科学部主任。

1948年5月15日,李约瑟正式向剑桥大学出版社递交了《中国的科学与文明》的写作、出版计划。1948年,李约瑟邀请王铃来到剑桥,担任《中国的科学与文明》的助理编辑,在剑桥大学出版社正式雇用王铃之前李约瑟将自己工资的一半分给他。

1954年7月下旬,李约瑟和妻子前往巴黎与仍在联合国教科文组织工作的鲁桂珍会面,开香槟庆祝著作即将出版。8月14日,主编的《中国的科学与文明》第1卷出版。

1959年,被所在的冈维勒与凯斯学院的院士们选为主席。

1964年,李约瑟夫妇访华,受到毛泽东、周恩来等亲自接见。

1966年—1977年,担任英国剑桥大学冈维尔—基兹学院院长。

1971年,当选为英国人文科学院院士。

1983年,担任剑桥大学李约瑟研究所首任所长。

1990年,担任剑桥大学李约瑟研究所名誉所长。

1994年,当选为中国科学院外籍院士。

1995年3月24日20时55分,逝世。

2009年,与白求恩、斯诺等人一起被评为“中国缘·十大国际友人”之一。

主要成就

科研成就

科研综述

李约瑟关于中国科技停滞的思考,即“李约瑟难题”,引发了世界各界关注和讨论。李约瑟所著《中国的科学与文明》(即《中国科学技术史》)对现代中西文化交流影响深远。

李约瑟认为丝绸之路上传播的不只是丝绸、陶瓷、茶叶等物品,还有科学技术。李约瑟列举了除了众所周知的火药、指南针、造纸与印刷术四大发明,还包括被中国人所忽略的水车、石碾、水力冶金鼓风机、活塞风箱、缫丝机、独轮车。而同一时期由西向东传播的重要技术,李约瑟只提到了四项:螺丝钉、液体压力唧筒、曲轴、发条装置。

学术论著

根据2022年3月中国科学院网站显示,李约瑟发表科学论文300多篇(生物化学和科学史约各占一半)、学术著作约50种,其重要的代表作有两种:一是1931年发表的《化学胚胎学》三大卷,创立了这门分支学科。另一是作为总设计师、组织者和主要撰稿人于1948年开始编著的《中国科学技术史》,拟出7卷34册,已出19册。

出版时间 | 名称 | 作者 |

1930年 | 《化学胚胎学》(3卷本) | 李约瑟 |

1932年 | 《生物化学与形态发生》 | 李约瑟 |

1948年 | 《中国的科学与文明》(即《中国科学技术史》) | 李约瑟 |

2001年 | 《中国古代科学》 | 李约瑟 |

学术交流

1979年,李约瑟在中国香港中文大学新亚书院主讲了“钱宾四先生学术文化讲座”。

科研成果奖励

时间 | 项目名称 | 奖励名称 |

1982年 | 《中国科学技术史》 | 中国国家自然科学奖一等奖 |

人才培养

指导学生

根据2013年01月《光明日报》显示,李约瑟将三名中国留学生王应睐、沈诗章和鲁桂珍培养成博士。

荣誉表彰

时间 | 荣誉表彰 | 授予单位 |

1941年 | 英国皇家学会会员 | 英国皇家学会 |

1968年 | 萨顿奖章 | 国际科学史和科学哲学联合会 |

1971年 | 英国学术院院士 | 英国学术院 |

1973年 | 儒莲奖(法语:Prix Stanislas Julien) | 法兰西文学院 |

1978年 | 美国国家科学院外籍院士 | 美国国家科学院 |

1983年 | 中国香港中文大学荣誉理学博士学位 | 中国香港中文大学 |

1992年 | 荣誉同伴者(Companion of Honour)勋衔 | 英国女王 |

1994年 | 爱因斯坦金奖 | 联合国教科文组织 |

1994年 | 中国科学院外籍院士 | 中华人民共和国国务院 |

1995年 | 中华人民共和国国际科学技术合作奖 | 中华人民共和国国务院 |

美国艺术和科学院外籍院士 | 美国艺术和科学院 |

丹麦皇家科学院外籍院士 | 丹麦皇家科学院 |

国际科学史研究院院士 | 国际科学史研究院 |

社会任职

时间 | 担任职务 |

1974年—1977年 | 国际科学史和科学哲学联合会科学史分会主席 |

| 英中友好协会会长 |

| 英中了解协会会长 |

个人生活

家世背景

李约瑟出生于一个基督教知识分子家庭,是家中的独子。小时候他父亲就教他写字,还教他做木工活、观察鸟类和欧洲地理、植物分类等知识。在家庭朋友、医生约翰·布兰德-萨顿(Sir John Bland-Sutton)的影响下,李约瑟对科学产生了兴趣。通过观摩手术和为父亲的外科手术当助手。他在认识到自己在科学方面的才能和兴趣后,申请学习医学,想成为一名医生。[1]

人物姓名

李约瑟,字丹耀,号十宿道人、胜冗子,原名约瑟夫·尼达姆。

情感婚姻

1923年春天,李约瑟开始与同事多萝茜·迈瑞·莫伊勒(Dorothy Mary Moyle)(中文名李大斐)约会。多萝茜年长李约瑟5岁,是一位研究肌肉的生物化学家。1924年9月13日,俩人结为夫妻。

1970年代中期,70多岁的李约瑟又迷上一位加拿大的华人女子时学颜(H.Y.Shih),并有过短暂却炽热的交往,他甚至想停妻再娶。但是,李大斐与鲁桂珍两人以“妻妾同盟”(concert of the concubinage),击退了时学颜,保住了他们的三角关系。

李约瑟基本上遵守了西方一夫一妻制,与妻子李大斐相敬如宾60余年,在她生病时不离不弃。但同时,他又与他的中国学生兼助手鲁桂珍相爱50余年,直到妻子去世后,89岁的李约瑟和84岁的鲁桂珍结为夫妻。后来三人分别葬于剑桥大学李约瑟研究所的同一棵菩提树下。

1991年,鲁桂珍去世后,李约瑟又写信给时学颜和其他两位女士求婚,但都遭到拒绝。

人物评价

李约瑟作为最伟大的汉学家之一,创立了科技汉学新流派,打通了古今中西以及科学与人文的壁垒,堪称天下达人。回顾他的一生,你会感慨,东方文明和西方文明的最好融合其实是体现在人的身上。(《光明日报》评)

李约瑟对中国科技史的研究,改变了西方世界对中国文明落后的评价。(新华网评)

李约瑟的学识胆略、严谨求实的科学精神和对中英科学交流事业的贡献令中国人民仰慕。